Dans le cadre des représentations de sa célèbre pièce « Allee der Kosmonauten » au Maillon à Strasbourg, #szenikmag a rencontré la chorégraphe Sasha Waltz. Une conversation sur la création de cette oeuvre, la place du monde sur scène et le rôle des artistes dans la société.

szenik : Pour « Allee der Kosmonauten », vous avez mené des interviews avec des habitants de grands ensembles à Berlin. Quelle a été votre approche pour éviter de tomber dans la caricature ?

Sasha Waltz : Le processus de travail était inhabituel dans la mesure où il s’agissait en fait d’une étude sociale. Il a fallu environ un an pour entrer en contact avec les résidents et de les persuader d’accepter ces entretiens.

J’ai commencé l’étude en 1995 ; la pièce est sortie en 1996. Mener une telle étude cinq ans après la réunification s’est heurté à un grand scepticisme et une grande résistance. C’est seulement l’accès à une première famille qui a finalement ouvert d’autres portes. Il y avait un grand sens de la communauté dans ces bâtiments à l’époque ; les gens se connaissaient.

J’ai passé beaucoup de temps à faire les interviews et j’ai ensuite tourné des vidéos avec le vidéaste new-yorkais Elliot Caplan. Il a par exemple filmé les appartements des personnes interrogées. Ce matériel vidéo documentaire est à voir dans dans « Allee der Kosmonauten » et a, d’un point de vue actuel, un caractère presque historique.

Nous avons également pris de nombreuses photos extérieures des environs de Marzahn. Tous ces bâtiments socialistes préfabriqués en béton se basent sur l’idée utopique de logements neufs et accessible à tous. Par exemple, les habitants disposaient d’une piscine, d’un bowling et d’espaces verts.

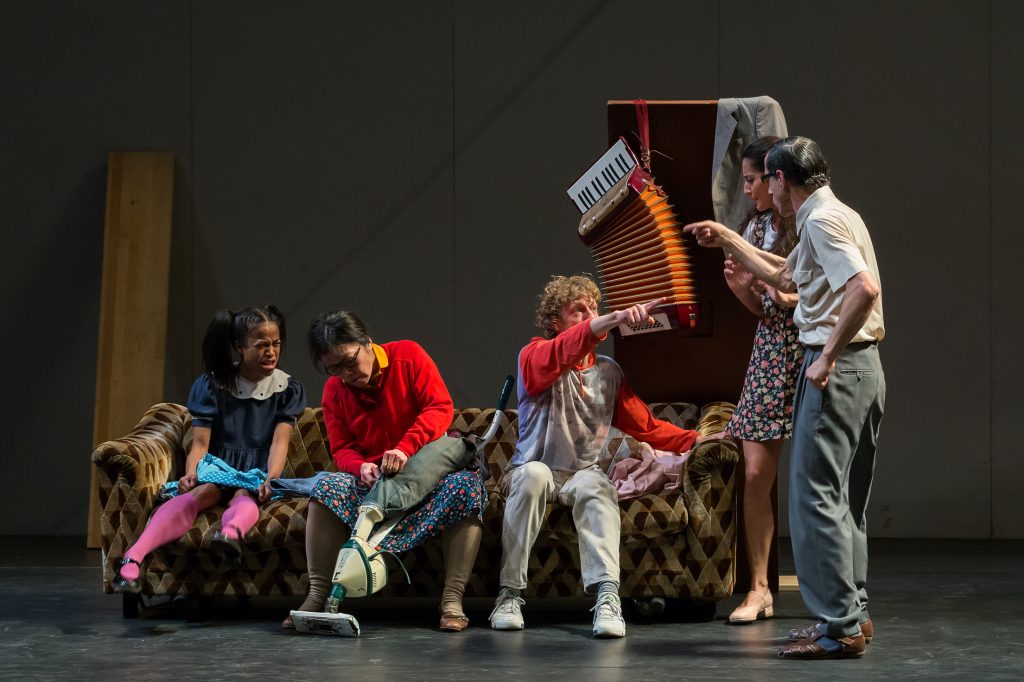

Par conséquent, la mise en œuvre n’a pas été facile. La question de la forme et du style narratif ont joué un rôle important pour moi. Les entretiens ont servi de base à la réflexion sur le fonctionnement du vivre ensemble. J’ai développé la même chose avec mes danseurs (qui viennent de six pays différents) afin que nous puissions également puiser dans nos propres vécus. C’est ainsi qu’est née une famille fictive avec ses personnages qui nous racontent des histoires ou des fragments d’une vie commune sur scène.

Le terme de caricature n’est pas si incohérent à cet égard, car j’exagère beaucoup les traits de cette famille. C’est déjà une distanciation ou une exagération, mais il y a beaucoup d’amour, un petit sourire et une certaine autocritique. Cette famille représente de nombreuses familles.

Une famille forme une unité et dispose de ses propres habitudes et gestes. De temps en temps, nous avons peur de dire quelque chose en présence de nos parents ou de nos frères et sœurs. Avez-vous rencontré de telles inhibitions lors de vos entretiens ?

S. W. : Il était effectivement difficile d’accéder à l’intérieur des appartements. Au début, beaucoup ont clairement rejeté les entretiens (« surtout pas avec quelqu’un de l’Ouest ! »). Les entretiens que j’ai réalisés par la suite ont été pour la plupart menés en présence de toute la famille. Je me suis laissée guider par mon ressenti et eu un conséquence une approche très ouverte pour laisser la conversation se développer. Pour gagner la confiance, bien sûr, il fallait aussi que je parle de moi et que je m’ouvre envers ces personnes.

Par exemple, trois générations d’une famille vivaient dans un seul appartement. La fille avait environ 20 ans et m’a expliqué qu’il n’y avait aucune raison de chercher un emploi, car l’agence pour l’emploi la payait plus… J’étais aussi là quand cette famille a reçu un nouvel aspirateur qui était presque aussi important qu’une Porsche pour eux. La mère m’a longuement parlé des qualités de cet appareil.

L’intérieur m’a également intéressé dans cette étude. Dans ces lotissements préfabriqués, les appartements se ressemblent généralement quant à leurs pièces et leurs structures, mais les différents styles de vie et d’esthétique personnalisent ces espaces de vie.

Quelle est la part d’actualité que l’on trouve encore dans la pièce ?

S. W. : C’est une pièce intemporelle, bien qu’elle semble déjà être un document de l’époque. Mais comme il s’agit d’une famille, il ne perd pas sa validité générale. Peut-être que le caractère de la pièce changera dans les 30 prochaines années (rires). J’ai le sentiment qu’elle nous en dit encore beaucoup, car elle parle d’une famille en général et de ce fait est un peu hors du temps.

Quelle est votre expérience personnelle et celle des danseurs dans « Allee der Kosmonauten » ?

S. W. : « Allee der Kosmonauten » est basée sur beaucoup d’imagination. J’ai beaucoup exagéré le sujet et j’ai également intégré mes propres expériences familiales, mes peurs et mes préjugés. De nombreux éléments se retrouvent dans cette pièce, tant le dialogue avec les danseurs que ma propre histoire et celle de ces personnes.

Aujourd’hui c’est déjà la deuxième génération de danseurs qui interprète cette pièce, à l’exception de Takako Suzuki et Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, qui interprètent encore leurs personnages.

Il est certainement intéressant de voir comment les corps des deux danseurs ont changé au fil du temps et comment ils se sont emparés de la chorégraphie durant toutes ces années ?

S. W. : Oui, absolument. C’est aussi une pièce vraiment dynamique avec un rythme très rapide. En fait, pour certains danseurs, ce n’était plus possible sous cette forme. Pour les deux rôles qui y sont encore et qui interprètent les parents, c’est très excitant, car ils vieillissent pratiquement dans la pièce. Cela lui donne une autre profondeur et crée un véritable « sentiment de générations » sur scène.

Souvent, ce n’est pas le cas en danse, car la plupart des danseurs ont entre 20 et 30 ans. C’est aussi un point qui m’intéresse de plus en plus ces dernières années, car je travaille avec les mêmes danseurs depuis très longtemps (entre 20 et 60 ans) et je peux donc vraiment dresser le portrait d’une société.

Quelle place le monde en général occupe-t-il dans vos chorégraphies ?

S. W. : Je décrirais mes premières œuvres comme des pièces socio-réalistes. Elles ont toujours porté sur des enquêtes sur des groupes plus petits, et cela n’a fait que s’étendre avec le temps. Avec la taille du groupe, les circonstances ont également changé.

Puis il y a eu une phase où je me suis tourné davantage vers les questions abstraites et philosophiques.

Ensuite, je suis rapidement revenu aux sujets politiques et sociaux, car ils m’intéressent beaucoup et je veux les traiter et en discuter. « Comment mettre en œuvre physiquement de tels sujets ?« , est une pensée qui m’occupe beaucoup. Il s’agit plus de trouver une expression et moins de trouver une réponse.

Dans mon travail, c’est un fil rouge continu, qui est parfois délibérément abordé. Par exemple dans « Gezeiten » ; une pièce dans laquelle j’ai traité des catastrophes environnementales et des traumatismes qui en résultent.

Au cours des cinq dernières années, j’ai également commencé à développer une série très spécifique qui va au-delà de la pièce elle-même. Le projet s’appelle « Zuhören » (« Écouter ») et était en fait une réaction à la crise des réfugiés en 2015. Je pense qu’en tant qu’artistes, nous devrions être beaucoup plus actifs et utiliser nos expériences, nos outils et nos possibilités pour influencer et aider la société beaucoup plus activement. J’ai donc créé des ateliers pour les mineurs non accompagnés pendant cette période et créé un espace de rencontre où l’échange et l’art peuvent avoir lieu. (Le projet « Zuhören »se déroule chaque année depuis 2015).

Que peut exprimer un corps que les mots ne peuvent pas décrire ? Surtout lorsqu’il s’agit de questions sociales ou politiques ?

S. W. : Je pense qu’il existe de nombreux états émotionnels subliminaux dans le corps. Les ambiances peuvent être exprimées de manière beaucoup plus forte. Surtout lorsqu’il s’agit de peurs, de pertes, de traumatismes ou d’ états d’âme indéfinis. Mais parfois, de tels états se retrouvent aussi au sein d’une société, par exemple toute cette menace qui couvait après les attentats du 9 septembre. Là, le corps pouvait donner une forme beaucoup plus claire parce que les émotions étaient si troubles. Je pense que le corps est vraiment un bon support pour cela.

C’est comme une ouverture de l’âme vers l’extérieur, vers le physique, le matériel.

„Allee der Kosmonauten“ de Sasha Waltz & Guests du 14 au 17 octobre 2020 au Maillon à Strasbourg.

Plus d’informations sur szenik.eu.

Interview : j. lippmann

Traduction : m. seemann / j. lippmann

Le 6 octobre 2020 I interview par téléphone

Photo : André Rival